VOTO:

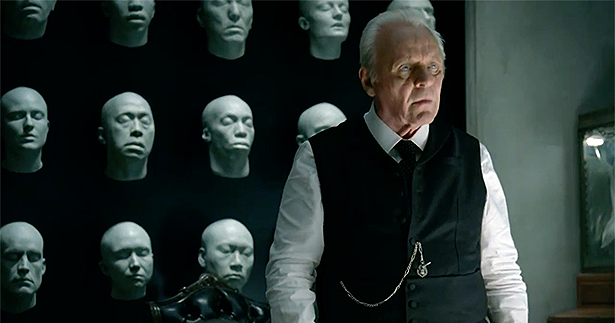

Abbiamo ancora impresso negli occhi il volto di Ed Harris durante la cerimonia di gala a Westworld, il suo sorriso diabolico mentre finalmente riesce a ottenere quello che cerca da più di trent’anni. Abbiamo ancora chiara in mente la stretta di mano con la quale Robert Ford (uno straordinario Anthony Hopkins) si congeda dall’amico Bernard Lowe (un altrettanto fenomenale Jeffrey Wright). E, per finire, lo sguardo di Maeve Millay (Thandie Newton, in stato di grazia come non mai) quando decide di cambiare, ancora una volta e in modo imprevisto, il suo destino.

Tutte queste cose ci rimbalzano in testa, increduli ed estasiati dalla magia che Jonathan Nolan e Lisa Joy sono riusciti a confezionare nei dieci episodi della prima stagione di Westworld.

Sulle sotto-trame, sulla scrittura, sulla regia, sulla razionale follia che anima ogni fotogramma della serie è stato scritto e detto di tutto e di più. Non ho molto da dire a riguardo, se non aggiungere il mio incondizionato applauso al lavoro fatto da Nolan e dalla Joy.

L’aspetto sul quale vorrei concentrarmi è invece il perché e il come Westworld sia stato in grado di vincere su tutta la linea. Poco tempo addietro mi ero soffermato su un’altra serie culto targata HBO, True Detective (stagione uno, rigorosamente) e in questa analisi rilevavo come tutto l’impianto narrativo della serie affondasse le radici in una mitologia rigorosamente wired.

Ecco, io credo che le cose non siano molto diverse. Westworld intraprende lo stesso percorso, scandaglia con setacci molto fini un immaginario solido e antico recupera da esso vere e proprie pepite sulle quali poi lavora in maniera eccelsa.

Partendo dalla sigla e dal logo di Westworld, l’uomo vitruviano dicotomico tra perfezione umana e divina, passando per il concetto di evoluzione, di errori, di uomo e di natura (già nella prima puntata Ford mette in chiaro il suo pensiero sulla natura casualmente fallace dell’essere umano) e infine richiamando mitologie come quella di Frankenstein o del Dottor Moreu, Westworld compie un arco concettuale completo che interpreta e risponde alle più importanti domande filosofiche.

Chi siamo? Perché siamo? Può l’uomo giocare a fare Dio? Da dove arriva la coscienza? E così via.

Tutti questi dilemmi vengono poi innestati in un ecosistema narrativo proprio di Crichton, quello in cui le attrazioni di un parco divertimenti sfuggono al controllo. Proprio come in True Detective dove le tematiche occulte del wired erano amalgamate a una più classica trama thriller.

E’ questa la cifra narrativa che fa la differenza rispetto a un vastissimo scibile serial-televisvo in cui la qualità media, per quanto alta, non ha niente a che fare con quella di Westworld: la capacità di affondare le mani nelle radici più subconscie, intime ed esistenziali di ciascuno di noi. Facendolo però in un modo attuale, ammiccando, suggerendo, e costruendo nei giusti tempi e modi una mitologia interna alla serie.

Piccoli riferimenti, come l’uomo di Vitruvio. Come le citazioni del Alice nel Paese delle Meraviglie (vado a memoria, “niente sarebbe com’è, perché tutto sarebbe come non è”) proprio nell’episodio con uno dei plot-twist più grandiosi che io ricordi. Come il titolo dell’ultimo episodio, The Bicameral Mind, omaggio a un saggio psicologico degli anni ’70 proprio sulla nascita della coscienza.

Insomma, per concludere, il world-building narrativo di Westworld (così come quello di True Detective in parte come quello del Trono di Spade) è una sapientissima fusione di suggestioni iniettate a poco a poco nella coscienza dello spettatore. Un nobilissimo frankenstein meta-concettuale nel quale il tutto è ben superiore alla somma delle parti perché riesce a rivolgersi alla nostra parte filosofica senza però trascurare quella più moderna.

Questa è la pietra filosofale moderna, un mistero che Nolan, la Joy e forse anche HBO sono riusciti a penetrare aprendo una nuova era.

di Maico Morellini